Napoléon et les États-Unis

Premier contact. Rétablissement de la concorde avec les États-Unis [1]

À son arrivée au pouvoir en novembre 1799, Napoléon Bonaparte hérite d'une situation passablement dégradée entre la France et les États-Unis. Ce qu'on a surnommé une « quasi-guerre » les oppose depuis 1798. Il s'agit d'un conflit naval larvé consécutif au refus des Américains de payer à la France républicaine les dettes contractées auprès de celle de l'Ancien Régime. À ce grief s'ajoute le rapprochement entre le gouvernement de Washington et celui du Royaume-Uni.

Napoléon, en tant que Premier consul, se rend vite compte de la nécessité d'apaiser cette querelle. La prolonger pourrait déboucher sur une alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les conséquences en seraient assurément funestes pour la France. Mettre fin à la discorde, au contraire, permettrait de réaffecter les navires engagés dans cette dispute à la guerre contre l'Angleterre.

En outre, le piteux état du commerce français plaide lui aussi en faveur de cette réconciliation. L'accès retrouvé aux marchés américain et antillais lui offrira l'occasion de sortir de son marasme.

Ces considérations conjuguées dictent leur conduite aux nouvelles autorités françaises. Elles décident d'accepter les concessions nécessaires pour aboutir à la détente. Elles ne rechignent pas non plus aux gestes de bonne volonté. Ainsi l'armée française prend-elle le deuil à l'annonce de la mort de George Washington.

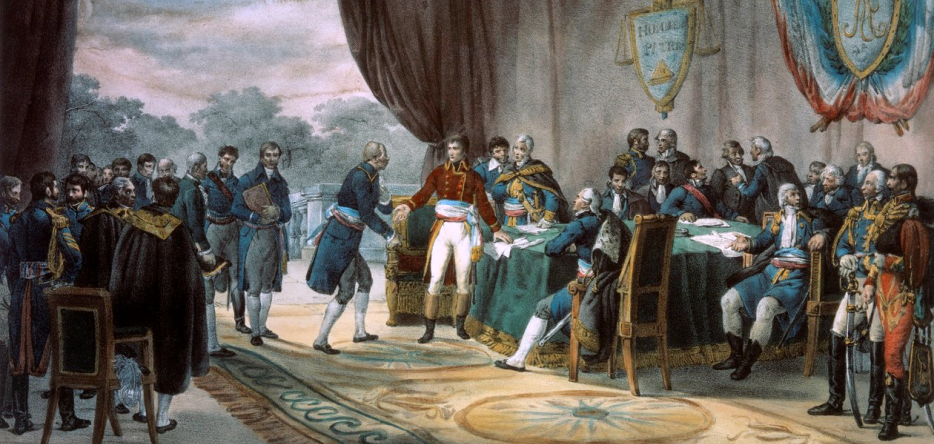

Le traité de Mortefontaine, signé le 30 septembre 1800, vient couronner cette politique, après huit mois de négociations. Il garantit aux armateurs américains le paiement d'une indemnité pour la perte de leurs navires et de leurs cargaisons. Les deux parties s'accordent également sur la restitution des biens saisis, le rétablissement du commerce et des relations diplomatiques.

La nouvelle de cet accord parvient aux États-Unis au lendemain de l'élection présidentielle, qui voit le triomphe de Thomas Jefferson, francophile déclaré. En dépit de cette réputation, il restera fidèle à la doctrine définie par George Washington en matière d'affaires étrangères : se tenir à l'écart des différends entre puissances européennes.

Faillite des ambitions françaises en Amérique du Nord et aux Caraïbes

Vente de la Louisiane [2]

Entre 1800 et 1803, le Premier Consul mène une politique de restauration de l'empire colonial français au Nouveau-Monde. Elle se traduit entre autres par la signature du traité de San Ildefonso avec l'Espagne. Celui-ci rétrocède à la France la Louisiane et la rive droite du Mississippi. Scellé le lendemain du traité de Mortefontaine, il est gardé secret aussi longtemps que possible. Les autorités françaises savent combien leurs homologues américaines s'irriteront de cet accord. Il contrarie leurs propres visées sur la région. À un ancien voisin jugé faible, pacifique et facile à circonvenir, il en substitue un nouveau à la fois puissant, ambitieux et remuant.

Et en effet, le Congrès s'enflamme lorsque la nouvelle lui parvient. Certains de ses membres exigent la guerre contre la France. Jefferson, plus lucide, sait que ses forces armées ne pourraient soutenir une telle confrontation. En janvier 1803, il délègue à Paris un ambassadeur extraordinaire, James Monroe . Il a pour mission d'acheter la Louisiane.

À cette date, les ambitions de la France dans cette portion du monde sont déjà moribondes. Ses possessions antillaises lui échappent. Une révolte a éclaté en Guadeloupe et Saint-Domingue est ravagée depuis dix ans par la guerre civile. Pire, le corps expéditionnaire dépêché sur place par le Premier consul sous le commandement de son propre beau-frère, le général Charles Victor Emmanuel Leclerc, a échoué. Malgré la capture de Toussaint-Louverture, elle n'a pas repris durablement la maîtrise de cette île.

La nouvelle du décès de Leclerc atteint la métropole au début de 1803. Sur la base des rapports qui l'accompagnent, le gouvernement français juge la perte de Saint-Domingue inéluctable. Il cesse tout envoi de renforts au général Donatien-Marie-Joseph de Rochambeau , le successeur de Leclerc, qui capitulera en novembre 1803. L'assise indispensable à son expansion américaine a définitivement échappé à la France.

Napoléon Bonaparte fait le deuil de ses ambitions outre-Atlantique dès mars 1803 et modifie aussitôt radicalement sa politique nord-américaine. L'ambassadeur des États-Unis, Robert R. Livingston , se voit proposer la Louisiane. Les négociations sont déjà entamées entre lui et le ministre du Trésor français, François de Barbé-Marbois, quand les émissaires de Jefferson arrivent à Paris. Le 30 avril 1803, le marché est conclu pour un montant de 80 millions de francs : 60 millions pour la France, 20 millions pour les citoyens des États-Unis pénalisés par la « quasi-guerre ». S'opère ainsi la plus colossale transaction immobilière de l'histoire. 220 millions d'hectares changent de main.

Cette vente a peu d'écho en France. Aux États-Unis, à l'inverse, elle conforte les cercles qui veulent étendre la fédération à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ils formaliseront un jour leur doctrine sous l'intitulé de « Destinée manifeste ». En attendant, dès 1804, Jefferson envoie les explorateurs Meriwether Lewis et William Clark reconnaître et cartographier ces nouveaux territoires et ceux qui les séparent du Pacifique.

Un motif de discorde : le Blocus continental [3]

Les relations entre la France et les États-Unis se dégradent au cours des années suivantes. La proclamation de l'Empire choque les Américains, le Président Jefferson au premier chef. Surtout, le Blocus continental, conséquence de la lutte franco-anglaise, froisse les intérêts commerciaux de la jeune république. De surcroît, ses protestations comme ses ambassadeurs se heurtent au dédain, voire à l'insolence, de la diplomatie impériale — semblable en cela à celle du Royaume-Uni.

Jefferson réagit en signant l'« Embargo Act », qui ferme les ports des USA au commerce extérieur. La mesure s'avère catastrophique. Son successeur, James Madison, la tempère en restreignant son champ d'application à la France et à l'Angleterre. Fin 1811, Napoléon assouplit les règles affectant les échanges avec les neutres et notamment des Américains. C'est qu'il les croit sur le point d'entrer en guerre contre le Royaume-Uni, ce qui forcerait celui-ci à se battre sur deux fronts. Ce conflit se déclenche effectivement le 18 juin 1812, mais il est déjà trop tard pour que Napoléon puisse en tirer avantage. La querelle cessera en décembre 1814 sans avoir influé sur le sort de l'Europe.

Une terre d'asile inaccessible [4] [5] [6] [7]

Tous les témoignages des proches de Napoléon (Emmanuel de Las Cases , Gaspard Gourgaud, René Savary, Charles Tristan de Montholon ) confirment l'intention de Napoléon de s'exiler aux USA après sa seconde abdication, en date du 22 juin 1815.

L'article premier d'un arrêté de la commission de gouvernement, daté du 26 juin et signé de Joseph Fouché, l'atteste formellement. C'est aussi l'opinion de l'amirauté britannique, exprimée dans des instructions transmises par le vice-amiral Henry Hotham au capitaine du HMS Bellerophon, Frederick Lewis Maitland , le 10 juillet. Enfin, les directives de Napoléon à Gourgaud en font expressément mention.

Napoléon quitte La Malmaison [48.87080, 2.16685] le 29 juin 1815. Le 3 juillet, il arrive à Rochefort [45.93701, -0.95807]. Le gouvernement provisoire y a mis deux frégates à sa disposition en vue de son passage aux États-Unis, la Méduse et la Saale. Des navires américains ainsi que des vaisseaux de commerce français, tous présents dans la rade, s'offrent également à l'accueillir.

L'ex-empereur séjourne dans la ville du 3 au 8 juillet, avant de s'installer sur une des frégates, la Saale. Il élit ensuite domicile sur l'île d'Aix [46.01305, -1.17458] jusqu'au 15, toujours dans l'attente des sauf-conduits anglais que Fouché lui a promis.

En l'absence de ceux-ci — le capitaine Maitland se montre très clair avec Savary, Las Cases et Lallemand venus le sonder — les frégates seront attaquées, les vaisseaux français saisis, les bateaux américains visités. Dans tous les cas, Napoléon risque de se trouver prisonnier.

Durant cette période, plusieurs propositions de passage clandestin vers l'Amérique sont soumises au souverain déchu :

- La première émane d'un lieutenant de vaisseau français, Jean-Victor Besson, commandant le brick de commerce danois La Magdalena, qui transporte de l'eau-de-vie ; deux tonneaux vides sont préparés pour servir de cachette en cas d'inspection par les Anglais. Cette solution semble tenter Napoléon pour un temps, mais il y renonce le 13 juillet.

- Une seconde vient d'aspirants de marine, nommés Gentil, Duret, Pottier, Salis et Châteauneuf [8]. Ils suggèrent l'usage d'un chasse-marée (une sorte de chaloupe de pêche, très rapide). Leur ardeur se refroidit vite devant les difficultés de l'entreprise.

- La troisième consiste à rejoindre une corvette, La Bayadère, en rade de Bordeaux, tandis que les frégates attireront ailleurs l'attention de la croisière anglaise.

Lorsque Napoléon décide finalement de forcer le blocus à bord de la Saale, le capitaine de celle-ci, Pierre-Henri Philibert , s'y refuse en s'abritant derrière des ordres du gouvernement provisoire.

Comme Napoléon ne veut pas emprunter un navire américain (deux rapides vaisseaux marchands, le Ludlow et le Pike, sont prêts à partir pour New-York) et que les passages clandestins paraissent impraticables, il se résigne à se rendre en Angleterre. Son entourage ne renonce cependant pas à l'espoir qu'il ne s'agisse là que d'une étape vers les Amériques.

On sait ce qu'il en advint.

Une pépinière de projets d'évasion

Entre 1817 et 1821, admirateurs et ex-soldats de l'Empereur élaborent pour lui, mais sans le consulter, une demi-douzaine de plans d'évasion de l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique sud [-15.95013, -5.68307]. Certains s'échafaudent sur le territoire américain et visent sans doute à y rapatrier le glorieux exilé. La plupart impliquent des réfugiés français aux États-Unis, parfois illustres.

On peut citer :

- Celui dirigé par Joseph Lakanal et Charles Lefebvre-Desnouettes, le président de la « Vine and Olive Colony » (Alabama)[32.52042, -87.84088]. Ils élaborent un projet visant à faire proclamer Joseph Bonaparte roi du Mexique, vice-royauté espagnole alors en pleine ébullition indépendantiste, comme tremplin pour une expédition vers Sainte-Hélène en 1817. Mais le manque d'enthousiasme de Joseph et la reprise en main provisoire du Mexique par l'Espagne font échouer ce projet.

- L'opération possiblement conçue par les frères François Antoine "Charles" et Henri Dominique Lallemand, deux généraux d'Empire installés au Texas dans la colonie du Champ d'Asile [vers 29.93787, -94.77080] avec cent vingt officiers bonapartistes. Elle bénéficie du soutien du flibustier Jean Lafitte , célèbre pour avoir défendu avec succès La Nouvelle-Orléans contre les Anglais en 1815. Mais la destruction de la colonie par les Espagnols en octobre 1818 y met un terme.

- L'ultime tentative, due à Nicolas Girod , un savoyard émigré à La Nouvelle-Orléans dont il a été maire de 1812 à 1815. En 1821, il fait aménager et meubler une maison lui appartenant, à l'angle des rues Saint-Louis et Chartres [connue depuis sous le nom de Maison Napoléon] [29.95592, -90.06508], pour y accueillir Napoléon qu'il projette de faire évader de Sainte-Hélène. Il fait construire à Charleston et armer un clipper, le Séraphine, lequel est sur le point d'appareiller sous le commandement du pirate louisianais Dominique Yon (le bras droit de Lafitte), lorque l'équipage d'un navire marchand français apporte la nouvelle de la mort de Napoléon, survenue le 5 mai 1821.

Les autres Bonaparte aux États-Unis

Napoléon ne mettra donc finalement jamais le pied aux USA, imité en cela par son frère cadet Lucien. Ce dernier a en effet envisagé de s'y établir en 1810, mais a été intercepté par les Britanniques durant la traversée de l'Atlantique. D'autres membres de sa famille ont connu ou connaîtront un meilleur sort.

- Leur frère aîné Joseph séjournera aux États-Unis durant deux longues périodes, cela sous le nom de Comte de Survilliers. La première, d'août 1815 à 1832, le voit résider quelques mois à Philadelphie après avoir débarqué à New York, puis acquérir en 1817 la propriété de Point Breeze, à Bordentown dans le New Jersey, sur les rives du fleuve Delaware [40.15611, -74.70833]. Après trois ans en Angleterre, il revient aux Etats-Unis en 1836 et y reste jusqu'en novembre 1839, date de son retour définitif en Europe.

- Le benjamin de la fratrie, Jérôme, a visité les USA en 1803 et y a même contracté un mariage avec Elizabeth Patterson , fille d’un riche commerçant de Baltimore, union célébrée le 24 décembre 1803 par l'archevêque de Baltimore John Carroll . Leur voyage de noces à Niagara Falls a été l'un des premiers répertoriés en ces lieux.

- Deux neveux de Napoléon, Achille et Lucien Murat, enfants de sa soeur Caroline et de Joachim Murat, émigrèront respectivement en 1822 et 1824.

De l'idylle américaine de Jérôme Bonaparte est issue une descendance dont certains membres mèneront de brillantes carrières. Ainsi, Charles Joseph Bonaparte , petit-fils de Jérôme, sera secrétaire à la Marine, puis Procureur général (ministre de la Justice) sous le président Theodore Roosevelt. Les USA lui doivent la création, en 1908, du Bureau Of Investigation, ancêtre du F.B.I.

Références bibliographiques

- BERTRAND, Henri Gatien. Cahiers de Sainte-Hélène - Les 500 derniers jours (1820-1821). Paris : Perrin, 2021. (La Bibliothèque de Sainte-Hélène). EAN 978-2-262-09532-1.

- GOURGAUD, Gaspard. Sainte-Hélène - Journal inédit de 1815 à 1818. s.l. LACF sas, 2009. 2 vol. ISBN 9782354980351.

- LAS CASES, Emmanuel. Le Mémorial de Sainte-Hélène. s.l. Gallimard, 1956. 2 vol. (Bibliothèque de la Pléiade).

- MARCHAND, Louis-Joseph. Mémoires. Paris : Tallandier, 2003. 800 p. ISBN 978-2847340778.

- PAGÉ, Sylvain. L'Amérique du Nord et Napoléon. Paris : Nouveau monde éditions / Fondation Napoléon, 2003. 208 p. (La Bibliothèque Napoléon, Etudes). ISBN 2-84736-030-1.

- SAVARY, Anne Jean Marie René, duc de Rovigo. Mémoires pour servir à l'histoire de l'Empereur. Pont-Authou : Les éditions d'Héligoland, 2010. 7 vol. ISBN 978-2-914874-75-5.

Notes

01. - PAGÉ, 2003 ↑02. - PAGÉ, 2003 ↑

03. - PAGÉ, 2003 ↑

04. - BERTRAND, 2021 ↑

05. - GOURGAUD, 2009 ↑

06. - LAS CASES, 1956 ↑

07. - SAVARY, 2010 ↑

08. - MARCHAND, 2003 ↑